红柯长篇小说欣赏

2018年2月24日,陕西省作协副主席、陕西师范大学教授红柯因突发心脏病在西安去世,年仅56岁。红柯,本名杨宏科,生于陕西岐山,宝鸡师范学院中文系毕业,1986年到新疆工作,天山脚下十年的生活经历以及对人生的感悟成了他文学创作不绝的源泉,他以红柯为笔名发表的小说大多以新疆戈壁草原为背景,展现出千里戈壁和大漠雄风中的朴野人生和神奇故事,洋溢着雄浑激越的境界和浪漫血性的真情。

红柯的小说创作,特别是长篇小说的创作,以异域的元素构建了自己文学的国度,铸就了其小说独特的精神气质,从而确立了一个作家的地位。他曾获冯牧文学奖、鲁迅文学奖、中国小说学会长篇小说奖等诸多奖项,他的长篇小说《西去的骑手》、《乌尔禾》、《生命树》和《喀拉布风暴》相继入围茅盾文学奖,其中《生命树》进入第八届茅盾文学奖前二十;《喀拉布风暴》闯入第九届茅盾文学奖前十。他创作的首部长篇小说《天下无事》又名《阿斗》,是一部历史小说,作品以蜀后主刘禅为第一视角,以刘禅的眼光来审视那个群雄纷争的时代。小说的主人公刘禅与他的时代格格不入,身为一方之主,却没有一丁点称王称霸的念头,并且讨厌父辈、军师及将军们给予他的崇高期望。“我”阿斗讨厌权力争斗,不爱江山,向往自由,大家见惯了阴谋诡计,“我”的傻样儿给他们一种陌生感,他们迷惑、惊讶,到麻木,继而感到亲切,谁也想不到生命还有这番新气象。生命是多姿多彩的,智慧之所以受人青睐,是因为他出现在人们眼皮底下,给人应急的同时也挡住了人的视野,傻人也会干聪明事的。“我”的傻样既新鲜又神奇,给他们打开了一个以司马昭等俗人之流岂能理解“我”想拥有的生活;而世人称颂的诸葛孔明,站在“我”的角度,孔明则纯粹是大笨蛋,大蠢驴。作品对三国传统叙事进行了历史重构,排除了社会话语对那个时代的重重遮蔽,呈现出历史与人物更为隐蔽的一面。以风趣诙谐,黑色幽默,自嘲的笔墨还原了历史的真实与丰富。阿斗于无所事事中搅动着的三国浑水,人物、情境、又通过视觉越界等方式使情境相互转换,极有新意。

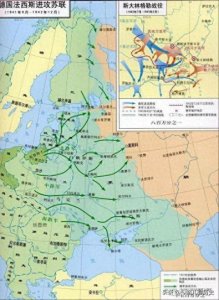

《西去的骑手》描写了一个西部少年的传奇经历,河州少年马仲英不堪忍受家族势力和军阀的压迫,揭竿而起,年仅十七岁,人称“尕司令”。西北军名将吉鸿昌与之血战,马仲英败退,屡经崛起,面对马仲英的进攻,善耍权谋的盛世才邀请苏军入境助战,于是展开了自左宗棠征西以来西域最悲壮惨烈的头屯河大战,哥萨克骑兵师全军覆没。苏军又以空军和装甲部队发起攻击,坦克压碎了最后一名西部骑手。这是一部有关英雄和血性的史诗式长篇,在金戈铁马碧血黄沙中,记录了凝重的历史,书写着浪漫的情怀,更有生命的真谛与灵魂不死的传说。正如作者自己所说:“这是一部关于草原、群山和大漠的作品,也是一部深刻展示生命和灵魂不朽的书。”苍凉的古城、干涸的湖泊、剽悍的骑手、历史和现实的影像、传说与怀念,都浓缩在这部长篇小说里,汇聚成一曲灿烂的乐章,如同一首西部英雄的最后挽歌,吟唱着短暂壮烈的岁月辉煌。作者在创作的过程中,充分借鉴了国外史诗的创作手法,用民族精神中的刚性力量和理想主义精神,塑造出马仲英等人的光辉形象,高扬了“英雄主义”这一时代亟须的精神主题。西方的古典悲剧史诗所反映的文化精神,往往是基于人与人、人与环境,最终是人与历史的冲突,这就意味着必然性的反面——不确定性,历史的因果性被毁灭了,这就是历史悲剧的最深刻的本质。《西去的骑手》正是在反映西方的古典悲剧史诗特质的同时,还结合当时的历史文化背景,以地域文化的衍生性和支配性为内核,展现思辨性的抒写,体现出对民族历史的叙述与对“民族性”的超越。《西去的骑手》的文体结构是从主题体现的需要上来构造的,体现了史诗的规模特征即篇幅浩大,时空广阔,场面恢宏。其次,在作品主题的挖掘方面,也有非常突出的史诗特征。作者充分地借鉴了国外史诗的创作艺术,把作品升华到一种精神的高度和信仰的层面,而没有简单地停留在对历史事实的评价上。故事的开端到结尾,都一直处在一种对战争的渲染式描写之中,所有的人物和故事情节都与战争联系在一起。第三,在情节处理上,与传统小说有所不同,小说一开篇,呈现出全书的高潮部分,然后采用分段叙述的方式,把发生在多条线索上的不同事件,用马仲英、盛世才两个人物的人生经历,错落有致地串联在一起,形成了一个完整的叙述体系。这与传统的从开篇到发展,再到高潮最后结局的情节构成相去甚远。同时作者也没有在书中给出一个绝对化的结尾,只是对各个主要人物的最终结局预先作了侧面的描述。这给读者留下了较大的再创造空间。《西去的骑手》除了在情节的处理上有独特之处外,在特殊艺术技巧的运用上也有过人之处。首先,全书采用了现实主义与浪漫主义相结合的创作手法。一方面,用现实主义精神来恰当地安排文中各个人物的历史地位和作出相应的评价;另一方面,充分利用浪漫主义的方法来塑造人物形象,推动情节的发展,最终突出作品所要表达的精神主题。第四,在人物性格的塑造上,支撑起了整部作品的精神支柱。悲剧主人公遭受的磨难,人性的弱点和缺陷,甚至偶然的遭遇与不幸,不是历史的必然而是冲突的必然,它表现为人物与事件的偶然性与浪漫性,从而使历史首先以艺术形式出现,西方历史天生地具有一种艺术素质,正来源于此。事实上,没有生动鲜明的人物形象,读者就不可能从中感受到凝重的历史内涵。《西去的骑手》集中刻画了马仲英、盛世才两个人物形象,着重描绘了他们的征战历程和历史功过。那种近乎传奇式的描写,给他们增添了“神”的色彩,似乎他们不是生活在中国现代史上,而是来自那遥远的人类童年——蛮荒时代。大漠、黄沙是他们存在的背景,坚强、冷酷是他们的内在品格。在阅读中,我们完全可以感觉到,作家重笔所描写的三位英雄人物“马仲英、盛世才、吉鸿昌”身上存在某种共性,即英雄们所共有的内在品格。从另一个方面来说,这也是三个有着迥异性格、在不同环境中成长起来的英雄。各有各的典型特征:马仲英无畏、盛世才深沉、吉鸿昌壮烈。马仲英、盛世才、吉鸿昌三者之间这种“三位一体”的关系,让作品更有神奇色彩与传世力度。战争中,这些英雄身上有很多常人所没有的英雄壮举。如马仲英、盛世才、吉鸿昌的不避枪弹,枪弹见他们都会躲开;还有他们面对死亡的态度和成就生命的方法,都让读者感到风云激荡、气势如虹。

《老虎,老虎》小说的开篇似有些先声夺人,武松的第26代传人猎手武衡葬身虎口,老虎的喜悦之情极其短暂,它从来没有吃过这么恶心的东西,它的嘴巴里喷出一股腥臭,老虎吓坏了,先是狂奔,越奔越倒霉,肚子鼓起来啦,腹中恶物在膨胀,老虎缓缓地走着,后来就叭下不动了,在它的想象里,武氏家族的人都是血性汉子。红柯似乎总在担忧我们的种族会退化甚至灭绝,《老虎,老虎》中母女两代人的爱情荷载着作家的这种思考,就显得形而上的东西更多一些,母亲第一次主动接近男人,是财主要纳她为妾,她拿出女人最大的勇气去找苦力中唯一的,年轻人毫不犹豫地带她上北塬逃进大山。第二次是主动接近蹲点的场长,为了早早结束屈辱的生活,队长们球上的牙再锋利,也不敢啃大人物用过的东西。父亲和女儿曾过一段对话,女儿说“现在哪还有这种男人,肯用血和命为女人拼。”父亲笑,“三丫头比我还落后,现在不兴这个,血呀命呀办不成事,一件事也办不成。”这段对话起到了承上启下的作用。女儿那很快就化成一股烟的初恋,是因为“我就喜欢你1米85的个儿”,后来终于去排队抢着给老板当填房,而且“动了真心”。母亲和女儿的生命选择就显得很典型,概括说就是服从种族延续的需要,被通过繁衍来抗拒死亡的本能所支配:为保障种族后代的安全并改善其质量考虑,对母亲而言,选择的顺位一开始是壮盛战胜了衰老。后来是权力压倒了体力;对女儿而言,是经济要素优先于自然条件。与爱情甚至性欲无关,简单得令人生畏。红柯精心营造了一个极具象征意味的隐喻系统。安达古道的富商、金客、从良的窑姐为第一代,由退伍兵或土匪转成的农垦工是第二代,女儿黄玉米、老板、武平、陈小姐是第三代。三代人构成了有历史有未来的时空框架,老虎呼啸跳跃于三代人之间。它既能燃起男人女人狂热的火焰,也能吓蔫了武平的小鸡鸡。老虎是红柯的图腾,老虎代表的自由狂放的生命力,张牙舞爪的生命意识,是作家一直在深情呼唤的。书中前前后后写老虎身上“明晃晃的大火”,“烈焰”和“照亮”,数一数至少有三十处之多。如果具体到人身上就是一种敢爱敢恨敢生敢死的劲头,无所谓也无所畏。老虎不是唯一的意象,相对应的还有羊、狗,其它牲口和玉米,奇丽而繁复。窑姐被用来代表与正统人格结构的对峙,土匪的断臂象征着对一切秩序的蔑视和掠夺性。红柯并不顾忌将故事和人物都放置于极端的特殊环境中,只要有利于表达他的观念就行。大峡谷、阿拉套山、婊子的花楼都是那种预先就带有某种强烈色彩的场景。老板和陈小姐们活跃着的商场也是这样,今天的世界上还有什么地方能比生意场更接近老虎出没的林莽?红柯的老虎并不是战无不胜的,至少它害怕“年”。当婊子们在欢愉中喊过年时,老虎一下子清醒过来。年原本是大地上最凶狠的怪物,人们把最喜庆的日子定为“年”,把岁月的流逝也用“年”来计算。“年”代表时间或者永恒。这至少体现了作家的一种良心,老虎不能解决所有问题。最后还要落在人类学上,美国人类学家摩尔根指出:蒙昧——野蛮——文明这三个段落,是人类文化和社会发展的普遍阶梯。从历史眼光看,人类逃离蒙昧必须依赖于野蛮,那种破釜沉舟,玉石俱焚的气概,这是一种进步也是必由之路。可是野蛮绝不愿意就范于文明,它会转回身同蒙昧结盟,它还会把自己隐蔽在已有的文明成果中。野蛮和文明的搏斗,将是在漫长的时间里频繁发作的。起码,红柯不能确定眼下文明就能取胜。在老场长这个人物身上似乎寄托着红柯的某种理想:他既敢于毁灭(砍掉了老土匪的一只胳膊),又能够创造(在沙漠里种出了庄稼)。

《咳嗽的石头》中大学生壮壮当记者时为矿工受辱妻女鸣不平代人受过,当老师时良苦用心让人当作另类。在大西北他遇到了老朋友焕焕,前女友小卫,结识了新的男女朋友以及一个吃石头的怪老头。他与小卫的重逢,又一次燃起了激情。最后他与焕焕将死去的怪老头送上了戈壁滩…… 一双阴郁的眼睛它看不清时针飞逝的方向,只有石头雄踞在大地上。石头像是地平线上用骷髅结成的黑项链。风和阳光击败时间,只有石头没有被融化。

《大河》是红柯过去写作的集大成式的概括,又是一次对自我的穿越和突破。小说描写的是阿尔泰军垦区老金一家的传奇故事。桀骜不驯的女兵爱上了小文书,但却被认为违反了军纪,小文书被调到牧业班去放羊,后来却被 白熊吃掉。女兵为了 寻找情人独自跑到森林里去,半年后怀着孩子回到了垦区,老金后来便成为孩子的父亲。老金和女兵又有了一个女儿。老金带孩子到森林里和白熊交上了朋友,老金和军垦区的女医生发生了关系,被逮捕,在送往团队的路上被 白熊截走。若干年后,儿子成为阿尔泰的牧人,并结婚生子,女医生和女儿金海莉都成为研究边疆历史的学者。作者用浓郁的诗意笔触,唱出了一首对原始生命力的赞歌,也写出了对生命的独特理解。小说中浓郁的诗性与其中鲜明的童话色彩有关,童话叙事成为《大河》叙述的主要特征。红柯说过 “我一直把童话看作文章的最高形式,因为那是生命黄金时代的梦想和尊严。”童话作为作者表达 生存理想的手段,也成为他努力追求的艺术手法,他要在童话之中去体验生命的尊严、淳朴、温情和力量。于是小说在现实和童话的交融 中,时空交错,虚实相融,亦真亦幻,意蕴也更显深厚。山川、河流、大地以及动物之间,能真正找到生命的根基,红柯的小说世界里有一片辽阔的新疆,他在这里会像一匹自由的野马冲撞奔突,如果循着现成的道路我们根本就寻找不到他的踪迹。红柯似乎要追随历史的河流溯源而上,但时间在他的头脑中呈胶着状态,于是一切变得诡异、魔幻。这是一部生命不死的颂歌,也是军垦汉子老金一家人的心灵史;红柯恣情地将白己的灵性移植到一切生物或无生物身上,英雄的生命便通过阿尔泰,通过白熊和火焰驹,通过强悍的女人,如大河一般绵延至今……

《乌尔禾》是红柯离开新疆到西安生活后的作品,虽然他离开了那片赋予他灵性的草原, 但是他依然在书写着西部草原和戈壁绿洲,笔端流淌着令人惊叹的自然奇观、鲜活的神话故事、淳美的人性之光,也给人们留下一方心灵净土去面对尘世的纷扰和躁动。在小说《乌尔禾》中,作者为人们勾画了神奇的新疆风光。 在这片广袤的土地上,有着鬼斧神工的“魔鬼城”,这里布满了奇形怪状的史前动物,有恐龙、剑龙、霸王龙、能飞的翼龙,还有我们所熟悉的老虎、豹子、狮子、大象、狼,包括名气很大的各种猛犬,各种各样的动物屹立在乌尔禾的东边, 它们活灵活现, 在风中吼叫、长啸,这也就是雅丹地貌,那些对于西域陌生的人们,这里的世界覆盖了神奇的面纱,勾起人们的陌生感和好奇心,愈是奇特,愈想要探个究竟,这也是《乌尔禾》序曲带给我们的奇妙的心理体验。“乌尔禾”在蒙古语中是“套子”的意思,给兔子下套用不着铁夹子、陷阱、更用不着弓箭、猎枪这些武器,在乌尔禾抓野兔下套子就行了。 在这里后来衍生了无数的“地窝子”,用于人们起居、生活的场所。 新疆有无数的草原、戈壁,茫茫无际的草原是给牧人们生息繁衍的馈赠, 它的广阔无边甚至让马背上的牧人在遥远的地平线上分不出哪是草原、哪是云端。 这是作者对大草原的礼赞,那广袤的领域让人们的视野无限宽广、更让人们的心变得浩瀚,草原赋予的豪迈、激情令人忘记尘世的烦恼,身心都融入到天地间。 红柯笔下的太阳和月亮是独属于乌尔禾的,是草原上人们的昼夜交错,月亮升起来,月光遍地流淌,海力布叔叔眼前的月光是顺着地面全流进来了,月光流遍他的全身,伴着鼾声,他睡着了,月亮正在孕育着太阳的出生,在这里,月亮似乎成了大地之母,最终孕育出生命的那头--太阳。 在王卫疆的眼里,乌尔禾的月亮如一片云彩,它在窗外飘来飘去的,月亮就像一只小羊羔。《乌尔禾》中除了原始自然的描写,在他建构乌托邦之塔时,还融入了美丽的神话传说,这将人们的思维和视野打开了,从而使人进入神性的指引和建构中。 红柯在《乌尔禾》中通过自然、神话、人性诸方面的描画,构建了他的理想的精神家园,在红柯的世界里我们可以憩息。 也许,在物欲横流的今天,我们更多应该思考的是精神的安放、归属,那样不至于让我们漂泊的心无处停靠。

《生命树》是红柯“天山系列”长篇力作,他以日常化的叙事视角描写了四个家庭、四组人物的命运故事。在其苦难的命运环境背景下,更多呈现的是对苦难的超越,是对心灵根祗和家园彼岸的“神”的归属探寻。作品意蕴丰富,视野独特。比较而言,红柯要在最宽广的大地上构筑最宽敞、最清净的生命家园的理念,一如沈从文先生构建古朴自然而又神韵无穷的人性神庙——“希腊小庙”似地执着,世俗眼里荒野贫瘠的大漠直立起生机勃勃、光彩夺目的生命之树,盛壮的、诗性的生命由此诞生、成长,生命力的张扬与朝气蓬勃在这片神圣的大地上得以彰显。同时,红柯在《生命树》中延续着他一以贯之地讲述神话传说的表达方式或叙事方式,使小说笼罩着一层神性、灵性的光辉,显示出了别致的西部风情。作品中深邃粗犷的诗情画意、质朴真挚的自然神性和美丽纯净的高贵温情,成为红柯西部生活感遇下的真切倾诉。

《好人难做》中,作者将关注的重点转向充斥尘世烟火气的渭北小城,小说描写的时间跨度有几十年,演绎了王岐生、薛道成、马奋棋等人的成长经历,他们却是曾有明确的人生理想并努力为之奋斗,但当代社会急剧的时代变化使他们疲于应付,逐渐迷失了自我。王歧生的想法和行为方式都与众不同,他从小就怀疑父亲不是他的父亲,觉得父亲窝囊,与下放干部比起来“简直是个丑八怪”甚至咒他父亲被牛顶死,他崇拜的是下放干部、小学和中学老师,因为他们有知识有文化,但他考上大学在城里有了工作之后依然不安分。薛道成是典型的知识分子形象,他的生活环境相对单纯,在生活和事业上都一帆风顺,他本来有明确的人生定位和努力方向,学术研究上有一系列规划,但树欲静而风不止,来自外界的冲击迫使他重新思考学术和人生的大问题,高校再也不是知识分子的象牙塔,也存在各种算计和钻营,作者没有停留在欲望叙事和道德批判层面,而是试图通过薛道成这一人物探寻知识分子的自救之路,从专心做学问到与同事下棋、打牌,薛道成没有自我封闭,为了融入世俗生活,他写下"难得糊涂"挂在书房,这种生活持续了十年,以致大家都记不起以前的薛教授了。他不得不再次面对"我是谁"这一难以回避的问题,无奈地将"难得糊涂"条幅烧掉,这预示着他与沉闷琐碎世俗生活的诀别,由此踏上寻找自我之路。文化馆副馆长马奋棋也是一个知识分子形象,在女儿马萌萌和张万明私奔前,他的生活是平静而安逸的,但女儿的事使他颜面扫地,成了别人的笑柄,他只有选择逃避,他逃避的方式是戴上眼镜穿上风衣。作者刻画的这些另类人物,他们生活在众生之中,又有着突破普通生活的愿望和行动。几乎每个人都有“实现自我”的冲动和“完善自我”的愿望,但实现自我又要伤害到其他人,完善自我又要掩盖这个伤害的事实,所以“好人”的目标很难达到。作品通过两代人的恩怨纠缠和作家独特的叙事阐释了一个朴素的人生道理:善有善报,恶有恶报,不是不报,时候未到。也许,这也是一个写作者对目前浮躁社会的一种独特的提醒。

《喀拉布风暴》以三对年轻人感情历程为线索,描绘了边疆沙漠和关中平原各具地域色彩的社会生活,在陕西与新疆两种时空的转换里展开爱情、家族故事的叙述,呈现沙漠与平原的三重对话:现实陕西与浪漫新疆的区域对话,物质化的现代爱情与纯粹原始爱情的对话,传统中原文化与奔放西部文化的对话。三重对话从社会历史角度凸显西部自然与生命、爱情和文化的大美,展现红柯对文化融合的思考,对现代社会浮躁的消解。无论是张子鱼、孟凯、武明生,还是叶海亚、陶亚玲、李芸,他们在人生的舞台上谁也不是绝对的胜利者,更不是落寞的失意者,他们在自己的土地上生活着,有着饱受苦难的能力,虽然这种"苦难"是暂时与微不足道的,六个人有着享受快乐的能力,当然这些快乐都是与别人一起分享到的。同样,他们从来不小看那些不知道苦难滋味的人,尽管他们知道,没有哭泣过的人可能不会感到喜悦的可贵。

《百鸟朝凤》是一部现实与历史相互交织的小说,作品以明朝陕西、湖北布政使姜天正、川鄂布政使曹玉林兄弟的悲剧故事,再现官场的跌宕险恶。以渭北师范的姜永年老师、学生周长元、侄子姜发梁的悲哀人生,呈现现实的磨难坎坷。明朝年间,曹家沟的大户曹家的小姐与长工私奔,长工进渭阳洞当挑水和尚,他在凤鸣河边用二胡拉起《百鸟朝凤》,小姐就与他在寒窑幽会,他们生下私生子姜天正,母亲却告诉儿子他是遗腹子。求学私塾五岁的姜天正撞见禅床上和尚与妇人缠绵,手持戒刀的肥和尚追赶中姜天正差点丢了命。多年后姜天正进士及第任八府巡按,返回故里的姜天正烧毁了渭阳洞杀戮了和尚们,挑水和尚幸免逃脱还俗齐家沟,母亲不顾儿子的反对改嫁齐家沟,后生下儿子玉林。姜天正先后被朝廷任命为陕西布政使、湖北布政使,他大肆截流地方上交的朝廷饷银,窝藏银两富可敌国,他在家乡挖洞藏了二十年截流的饷银,却将数千苦工封死在洞里,女儿姜小姐透露信息放走了许多苦力,姜小姐后来出家为尼。京城被李自成攻破了,姜天正用皇上的赐剑自尽。新科状元曹玉林十八岁状元及第,才学人品甚至长相均在姜天正之上,他奉旨巡察长江沿岸灾情,曹状元犯颜直谏、赈济灾民,长江沿岸灾情严重赋税减半,其治水理财断案的本领令人吃惊,曹状元升任川鄂布政使,取代了姜天正的位置,后来却因缴纳贡赋不及前任一半,致使松山会战失败,而被打入刑部死牢,后被诛杀。小说通过贪官姜天正和清官曹玉林兄弟的悲惨遭遇,突出了朝廷的昏庸和官场的险恶,在这对兄弟悲剧故事的背后,却是曹家小姐与长工的执著恋情。小说中的姜永年是布政使姜天正的后裔,他毕业于北京大学物理系,大学期间他曾参加西北科学考察团,开始对考古发生兴趣,他负责建立中国最早的气象站,他留学德国法国,担任过陇海铁路西安至兰州段的总工程师,他在上海与相恋多年的女友结婚,为了给年迈的父母尽孝道,他们放弃了去北京上海西安,妻子随丈夫回到偏远的西北渭北高原。姜永年执教于渭北师范学校,数理化史地外音体美样样精通,妻子是音乐老师,姜永年常常在河边用二胡拉《百鸟朝凤》,文革期间他被批斗,他被下放农村接受贫下中农的监督改造。文革后期,姜永年开始受到重用,他参加发掘秦公大墓和秦始皇兵马俑。在妻子逝世后,他拒绝了海外的儿女要他出国养老的请求,热土难离的他守候着爱妻的墓地、祖宗的陵园,直至去世。通过姜永年坎坷的人生经历,展示出中国知识分子不幸的人生遭际。生长在农村的周长元初中毕业后考上渭北师范,成为姜永年的学生,他选修了姜老师指导的唢呐,他苦练唢呐长进很快。姜老师的史地课常为周长元开小灶,还特意带周长元参加四次考古发掘活动,毕业时周长元分到县中学教数学与历史。“文革”爆发,被边缘化的周长元游走在凤鸣河两岸,他与一位小学女教师结婚,生了一个儿子,他收起了唢呐,操起了二胡。“文革”后期,周长元成为考古队的技术骨干,他开始名正言顺地收集文物,他把家里的私藏品全部捐给公家,周长元据理力争给献宝农民适当报酬,他被调县博物馆当临时负责人,他收到一病笃老人的布政使姜天正的藏宝图,被彻底边缘化了的周长元离开了博物馆,回中学去教书。妻子提出离婚,周长元一直没有再婚。听说考古队凭先进的仪器探测出姜天正藏宝洞的具体位置,周长元抓起唢呐吹起了《百鸟朝凤》。通过周长元的人生遭际,呈现出“文革”对于人才的扼杀。 长篇小说《百鸟朝凤》以红柯的故乡渭河流域为背景,在历史与现实交织中具有穿越小说的意味,在发散型的联想思维中,又穿插了朱熹撰写理学大典与儿媳偷情、禁卫军小军官与宣统溥仪的妃子偷情、叔梁纥与颜氏女野合而生孔子、赵构南渡后国无处女的处境、金兀术与秦桧之妻王氏的私情等等,红柯以这些穿插的故事,企望增强小说的可读性。红柯的《百鸟朝凤》因乡思的奇梦引起创作灵感,通过明代姜天正、曹玉林、当代姜永年、周长元、姜发梁的故事,在凄婉的二胡与高亢的唢呐《百鸟朝凤》乐曲中,呈现出人生的一幕幕悲歌。

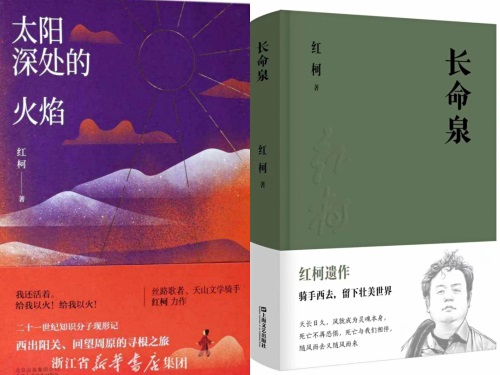

《太阳深处的火焰》内涵非常丰富,其中包括人性与神性、正义与邪恶、文明与野蛮、历史与现实、西部与中原、乡村与城镇、爱情的分与合、事物的阴与阳、生命的强与弱、德行的廉与耻等相互矛盾或对立的事物或现象。小说采用复调结构,一条线集中书写当代知识分子坐困书城的精神困境,作者以冷峻之笔书写当代学林,语言诙谐,皮里阳秋而入木三分,堪称一部当代的"儒林新史";另一条线讲述农家子弟徐济云和新疆姑娘吴丽梅年轻时的浪漫爱情故事,他们在大学校园里热恋,毕业前昔却分手,随后各自组成家庭,毕业十年后,吴丽梅成为国内研究西域的专家,徐济云成为渭北大学教授,毕业二十六年的秋天,吴丽梅被突降的沙尘暴刮走,半个月后在一个长满红柳的沙包下边找到了尸体,得到消息,已是博导的徐济云难以置信,他发觉自己依然深爱着对方。作者突破以往单纯描写人和动物,人和自然的关系,第一次在作品中写到人与人的共处,细致刻画陕西关中民间皮影艺人的日常生活、工作状态及内心世界,关注基层知识分子、民间艺人的处境。小说中还体现了陕西关中文化和边疆少数民族文化的差异,两种文化在碰撞中相互借鉴和补充,促进了民族间的进一步交融与发展。

《长命泉》是红柯的遗作,虽然在生前没有出版,但已经完成了出版前的修改与整理,作品的创作灵感来自西部文化和风土人情。上世纪80年代,农家子弟王怀礼考入了渭北大学,一个月后的新生体检却改变了王怀礼的生活,他被查出有隐性疾病,校医认为不影响学习和工作,但年轻气盛的苏干事使用各种手段逼迫他退学。而在王怀礼被迫退学之后,他又重新走上了复读之路。这时他碰到了他的贵人菩萨地理老师,他给王怀礼指明了人生的道路:“就是不为你自己,也要为你的父母好好去努力,对父母最好的孝,不是让父母吃好喝好心情好,是你要活好,活出尊严活出体面;就是命要孝,命孝远远高于身孝心孝”,这成了王怀礼秉承的做人原则,也是他努力的动力。更让人感动的是王怀礼的母亲走上了华山朝圣之路,其跪求儿子的人生顺遂,他相信儿子可以像沉香救母一样,成就人生辉煌。而劈山救母,就成了这本小说贯穿始终的主线。书中作者又讲述了几个伟大的母亲的故事,有历史的,有神话的,甚至包括苏干事的母亲。在故事性的叙述中,苏干事的母亲七十多岁怀孕了个娃娃鱼,似有魔幻的色彩。但这种奇幻的一笔,在书中经常出现,这种奇幻的故事也构成了这本小说文笔的特色之一,而那些奇奇怪怪的歌谣,更是贯穿文本的始终。这些最原始的灵魂拷问,伴随着最深层次的生命的探索。命运的长河就这样流淌着前进,《长命泉》也算还有着一个正常的结局,但红柯却再也没有结局,他用生命铸就了这样生命的探寻。

纵观红柯的长篇小说创作,不管是他描写的神秘荒漠还是渭北平原知识分子的芸芸众生,我们都感受到红柯对文学的执着,他总是默默地耕耘着,描摹着属于他的绚烂世界,红柯是一位颇具个性的作家,他注重翻检历史的褶皱,从历史中发现、顿悟与感受一切,他的小说是心灵长期贴近大千世界之后的顿悟,是真正生活过人的诗意回响,《西去的骑手》中的马,《大河》中的熊,《乌尔禾》中的羊,以及《生命树》中的村,都是新疆天山神秘地域播洒在红柯头脑里的文学精灵。红柯对文学的理解是独特的,他"把自己的创作当做临终人的眠,用这种眼光看待文学,写出的字静的可怕,一沉到底,直到生命的本相。文学是生命最后的辉煌"。然而作家正值盛年就遽然离世,留下了沉甸甸的作品,而蕴藏在他内心的文学矿藏再也无法挖掘出来,而他留下的文字却成为陕西文学的骄傲,他那笔耕不辍的精神将会影响虔诚的追梦者。