继承和发扬北大精神-为中华民族伟大复兴而读书

1、北大精神溯源

关于北大精神,我相信大家并不陌生。在我之前,有很多人,尤其是北大人已经写过很多关于北大精神的文章,做过很多关于北大精神的演讲。俗话说,一千个人眼中有一千个哈姆雷特。人们对北大精神的看法和理解也是多种多样的。在我讲北大精神之前,我想先听听大家对北大精神的认识。

同学们说的都很对,现在我就来总结一下。北大精神包括两个方面,即“思想自由,兼容并收”的学术精神和“爱国、进步、民主、科学”的时代精神。虽然北大精神概括起来只有这十几个字,但是它的内涵却是十分丰富的。不然的话,北大精神就不会影响了一批又一批的北大学子,一代又一代的进步青年。因此,我们要想更深入的理解北大精神,就必须追根溯源。看看北大精神是如何形成的。我们要为北大精神寻根,不得不从北京大学的出现说起。

在此,我想先听听大家对北京大学的印象,有哪一位同学知道,北京大学是哪一年正式成立的吗?好,大家说的都很好。现在我就来给大家总结一下。

如果我们论起北京大学的前身,从年代久远来说,可以追溯到汉武帝元朔元年“太学”的设立,以及同治初年同文馆的设立。但是大多数的北大同人和师生,只承认京师大学堂的设立,是北京大学真正的开端。京师大学堂是戊戌变法唯一保留下来的成果。当时的办学方针“中学为体,西学为用。中西并重,观其会通”体现了近代中国在西学东渐文化大潮的影响下,对爱国和进步的双重要求。中学为体,表达的是对中国传统文化的继承;西学为用,表现的是对西方先进文化的接纳。通过中西结合,要培养的是“无得偏废”的“非常之才”。

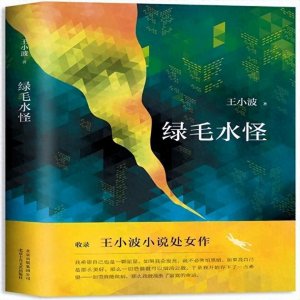

严复

1898年北大的前身,京师大学堂是成立了,但北大的精神,还在慢慢的孕育当中。在这里,我们就不得不提到维新变法,我想大家都学过中国近代的历史,现在我想听听大家对维新变法的认识,有哪位同学可以说一下。在这个过程里,1912年是一个值得重视和纪念的年份。

北京大学是维新变法的产物,而北大的第一任校长严复先生,正是维新变法的主要倡导者之一,虽然他在变法中不像康有为、梁启超那样站在风口浪尖,但是对变法的影响,却丝毫不比他们小。而北京大学的成立和北大精神的形成,更是与他有着密切的关系。季羡林先生曾经说过:”一所大学或其中的一个系,倘若有一个在全国或全世界都著名的大学者,则这一所大学或者这一个系就成为全国或全世界的重点和‘圣地’。全国和全世界学者都以与之有联系为荣。求学者趋之若鹜,一时门庭鼎盛,车马盈门。倘若这一个学者去世或离职,而又没有找到地位相同的继承人,则这所大学或这个系身份立即下跌,几乎门可罗雀了。这是一个众所周知的事实,是无法否认的。”(《名人与北大序言》)

北京大学在成立之初,可不像今天这样,是中国最高的学府。有着辉煌的历史和难以数算的人才。在1912年5月4日,京师大学堂正式改名为北京大学之后,北京大学之所以能够继续发展,就是因为有了像严复先生这样一个,在当时的学界非常有影响力的大思想家、大翻译家。对于当时的北大来说,首先面临的就是办学经费的短缺问题。正是严复用自己的威望和信誉多处奔走,才借来了贷款,勉强让停课多时的北大重新开学。但是那时的学生少,教员多,学校很快就在财政上不堪重负,于是当时的教育部决定停办北京大学。大家可以想想,如果北大真的停办了,对当时和以后的中国教育、文化的发展,将是多么重大的损失啊。

教育部的决定一出,立即遭到北大师生的强烈反对,而严复更是义愤填膺。给教育部写了两千多字的《论北京大学校不可停办说帖》,其中提出北大不可停办的四个重要理由,而其中最重要的一个理由,就是提出了对现代大学的明确定位。我相信在这里的每一位同学,都是抱着将来能考一个好大学的目标,来这里学习的。现在我就来问一问,大家心目中的大学是什么样的?好,大家说的都非常好,我们现在就来看一看,严复是怎么说的。“且国家建立大学,其宗旨与中小高等各学校不同。中小高等皆造就学生之地,大学固以造就专门矣,而宗旨兼保存一切高尚之学术,以崇国家之文化。”

不仅如此,严复先生还呈递给教育部一份《文科大学改良办法贴》,其中提出了对于北大具有重要影响的办学方针,包括北京大学要成为“一国学业之中心点”,“养成师资人才”的地方,教员要“一面教授,一面研究”。对于中西文化“理宜兼收并蓄,广纳众流,以成其大。”等建议。我们今天所说的“思想自由,兼容并收”的北大学术精神,其源头就是出于那个时候的北大。并在蔡元培任北大校长后被发扬光大。正是在严复和北大师生的坚决抗议和努力下,当时的教育部才打消了停办北大的想法。北大总算是可以可以继续办下去了,而北大办学经费的危机,却仍然没有的达到解决。

当时财政部规定学校教职员工在60元以下照旧支给,而60元以上者,一律暂支60元的规定。他针对这种削减教职员薪水的规定,提出建议“为今之计,除校长一人准月支六十元,以示服从命令外,其余职教各员,在事一日,应准照额全支”。宁愿自己一力承担,也不愿教师的利益受到丝毫损害。正当严复为了北大的存续和发展尽心尽力,为中国教育的未来而努力奔走时,与教育部的摩擦也越来越多。最后在1912年10月,不得不辞去北大校长的职务。尽管学生们对他加以挽留,但教育部却不允许他们的请求。严复在北大任职虽然不到一年,但他对北大的影响却是深远的。而其中最主要的方面,就是他对北大精神的贡献。

我们刚才已经说到,早在1912年,严复就提出了北大的学术精神。而北大的时代精神的形成,与他也是密不可分的。爱国、进步、民主、科学,当我们说到这些词语的时候,似乎已经司空见惯、习以为常。但我们是否真的思考过,它们的内涵以及来源。北大的时代精神,实质上是中国近代启蒙精神的浓缩。正是在清末民初,中国民族面临着数千年没有遇到的大变局,亡国灭种的空前危机迫在眉睫的时刻。一批先进的中国人,开始开眼看世界。将发端于欧洲,进而逐渐传播到全球的启蒙思想,介绍给当时因长期闭关锁国,而落后于世界先进思潮的晚清中国。

2、北大精神的形成

说到这里,我想问问大家,有谁知道什么是启蒙和启蒙运动。好,大家说的都非常好。

当我们说到启蒙时,无疑会想到欧洲十八世纪法国的启蒙运动,并将孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、狄德罗这些那个时代伟大的思想家和启蒙联系起来。其实对于普通人来说,很少会阅读他们那些影响了法国革命和美国革命发生的著作,如《社会契约论》和《论法的精神》等。相反,倒是他们所写的一些文学著作,如《波斯人信札》、《新爱洛伊丝》等更受大众的欢迎。由此,我们可以得出这样的结论,启蒙思想同时具有面向少数精英和广大民众的双重向度。

前者是改变整个历史进程和时代精神的文化变革,通过少数先觉者去促进社会历史的进步。从这个意义上来说,思想启蒙是以文化运动的形式出现的,是狂风暴雨式的。后者是改变个人生活方式和道德修养的文化熏陶,通过吸引和教化广大民众,实现公民个人素质的提高。从这个向度上来说,思想启蒙是以潜移默化的方式进行的,是和风细雨式的。我们称前者为文化革新,后者为道德教化,二者相结合,就是思想启蒙。文化革新往往是重大历史时期的产物,是人类文明转型和社会进步的必然要求。当人类历史由古代农业文明向现代工业文明过渡时,必然会伴随思想启蒙运动的出现。

我们在前面提到的十八世纪法国思想启蒙运动,只是近代影响最大,也最被人所熟知的一次启蒙运动。在此之前的欧洲,还有十七世纪的英国启蒙运动,在此之后,还有十九世纪的德国启蒙运动。这些启蒙运动,共同促进了欧洲文明的形成,并且使欧洲的经济、政治、文化等各个方面逐渐在这几个世纪领先于世界。并通过国际贸易和殖民活动,迅速将商品经济、民主政治、科学技术传播到全球多个国家和地区。

我们说到启蒙运动,说到近代世界历史,就会发现一个很显著的现象。那就是最早通过启蒙运动,率先开始现代化进程的国家,比如英国、法国、德国、美国,在不到一两百年的时间里,迅速的成为世界上的强国。而一些古老的封建帝国,比如中国、印度、土耳其、俄罗斯,却在不知不觉间,远远的落后于这些后起的国家了。而中国更是在鸦片战争之后,逐渐沦为这些列强的殖民地。正是在这样的民族危机面前,一部分先进的中国人从天朝上国的迷梦中清醒过来,睁开眼睛看世界。并且提出了“师夷之长技以制夷”的救亡图存道路。在两次鸦片战争后,最先向西方学习的是洋务派,他们创办军事和民用工业,引进先进的机器设备。大量翻译西方天文历算、声光化学、船炮汽机,矿物技艺、医农工商、政治律例、军事外交等方面的书籍,先后开办了二十多所洋务学堂,培养科技、军事和外交人才。并且派遣留学生出国深造。

而严复正是在洋务运动中,先在福州船政学堂,后到英国留学,学习到当时先进的西方思想文化,并且初步的接触到了达尔文、赫胥黎、斯宾塞的进化论学说,亚当斯密、边沁、穆勒的社会学知识,学成归国后,严复先后在母校福州船政学堂和北洋水师学堂任教。而在北洋水师学堂担任总教习的近二十年时间里,他虽然长期负责学堂的事务,但是由于没有功名在身,一直有名无权。原因是在当时的中国,西学根本不受重视。正如他自己所说国人“鄙夷新知,于学则徒尚词章,不求真理,每向知交痛陈其害,自思职微言轻,且不由科举出身,故所言每不见听。”其实在今天也是一样,如果你一个学历很高,又有教授职称或博导头衔的人,说话自然就有分量。反之,你只有中小学文凭,就算再有学问,估计也没几个人会听你的意见。在当时,严复虽然具有大量的西方先进文化知识,奈何没有功名在身,难以施展他的才华和抱负,迫不得已,希望通过参加科举考试来改变这种状况。他曾先后四次参加科举考试,但都名落孙山。这让他更深刻的认识到,这种考试制度的不合理性。世态的炎凉和个人的失意,曾让他一度的消沉,而1895年中国在甲午战争中的失利,更让他遭受到沉重的精神打击。

在甲午战争中,洋务派多年经营的北洋水师几乎全军覆没。严复在《原强》一文中说道:“日本以寥寥数舰之舟师,区区数万人之众,一战而剪我最亲之藩属,再战而陪都动摇,三战而夺我最坚之海口,四战而威海之海军大替矣。”甲午战争之后中国完全沦为半殖民地半封建社会,让严复深刻的认识到以“中学为体,西学为用”为指导的洋务运动在学习西方的过程中的不足和缺陷,他们只学习西方的科学技术,不学习西方的思想文化。他一针见血的指出,中学有中学的体用,西学有西学的体用。用了一个很明显的比喻:“有牛之体,则有负重之用,有马之体,则有致远之用。未闻以牛为体,以马之用者也。”洋务运动提倡只变“器”不变“道”,因此,只治“标”,不治“本”。必然达不到富国强兵的目的。而要挽救中华民族的空前危机,只有标本兼治,从文化教育上,根本的改变中国的风俗人心。

严复从社会进化论的角度,提出他启蒙思想的核心:“盖欲救当前之弊,其事存于人心风俗之间,夫欲贵贱贫富之均平,必其民皆贤而少不肖,皆智而无甚愚而后可,否则虽今日取一国之财产而悉均之,而明日之不齐又见矣。何则?乐于惰者不能使之为勤,乐于奢者不能使之为俭也。是故国之强弱贫富治乱者,其民力、民智、民德三者之征验也,必三者既立而后其政法从之,于是一政之举,一令之施,合于其智德力者存,违于其智德力者废。”总结一下来说,就是通过鼓民力、开民智、新民德,来改变晚晴国民普遍身体孱弱、思想蒙昧、品行低下的状况,而实现方式,就只有通过启蒙和教育。他在《天演论导言八乌托邦》中指出:“故欲郅治之隆,必于民力、民智、民德三者之中,求其本也。故又为之学校庠序焉。学校庠序之制善,而后智仁勇之民兴。智仁勇之民兴,而有以为群力群策之资,夫而后其国乃一富而不可贫,一强而不可弱也。”严复的近代启蒙思想,来源于西方的进化论理论,他清楚的认识到:“若仅以教化而论,则欧洲中国,优劣尚未易言。然彼其民,好然诺,贵信果,重少轻老,喜壮健无所屈服之风。”

严复不仅指出启蒙的大体方向以及实现的方法,更提出具体的措施。鼓民力,就要禁止鸦片和缠足;开民智,就要废除八股,提倡西学;新民德,就要设议院,兴民权。在维新变法前夕,严复在《论世变之亟》、《原强》、《辟韩》、《救亡决论》四篇文章中,则更加全面而系统的阐释了他基于社会进化理论的维新变法思想。

《天演论》,原名Evolution and Ethics,直接翻译过来是《进化论和伦理学》。严复在翻译这部著作时,对原文做了很多的阐释和发挥,不仅使用很多有创意的词汇,而且加入了一些中国的人名、地名和典故,让译文更加贴近中国人的阅读习惯。这部译作,不仅对当时的维新人士如康有为、梁启超产生了直接影响,而且间接的影响到辛亥革命时期的革命人士和五四运动的参与者们。辛亥革命期间,《民报》上的一篇文章说道:“自严氏书出,而物竞天择之理,厘然于人心,而中国民气为之一变。即所谓言合群、言排外、言排满者,固为风潮所激发者多,而严氏之功盖亦匪细。”

严复的启蒙思想有别与一般的社会进化理论,强调的是在列国竞争的时代里,中华民族要通过鼓民力、开民智、新民德,从体力、智虑、德行三个相辅相成的重要方面加以改变和提高,为的不是像列强那样侵略和压迫其他落后的国家,而是为了救国保种。由此我们可以看到进步和爱国的统一。我们通过思想启蒙推动社会进步的目的是为了救国保种,我们追求自由平等、民主富强,是为了让中华民族不在现代文明全球化的时代浪潮中被淹没,在落后挨打中亡国灭种。爱国和进步、救亡和启蒙,一直都是密不可分,相互结合的。

在严复的启蒙理念和变法思想中,已经包含了爱国、进步、民主、科学的内容。正如冯友兰在《中国哲学史新编》中指出的:“严复的《救亡决论》中所提出的主张,如果发展为一个运动。就可以成为新学术运动。新文化运动提出民主与科学这个口号,指出此二者是西方的‘长技’的根本。上面的四篇文章虽然没有说得这样明确。但有这个意思。”

严复先生不仅是北京大学的第一任校长,为北大带来了现代教育理念和教育方法,更是北大精神的实质缔造者,是当之无愧的北京大学之父。

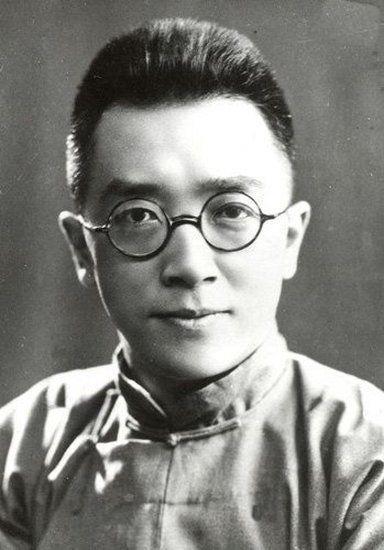

北京大学和北大精神的出现,与中国近现代史上两次影响巨大的事件,即戊戌变法和五四运动,具有密不可分的关系。可以说,戊戌变法给予了北京大学以实体,五四运动赋予了北京大学以灵魂。好,现在我想问一问大家,对五四运动有什么看法和认识。1916年12月,蔡元培出任北京大学校长。对北京大学进行改革,从此开启了北大校史上最辉煌的段时期,北大的精神也是在这段时间形成的,并被发扬光大的。

如冯友兰先生在《中国现代哲学史》中所讲:“在全国黑暗的时候,蔡元培所领导的新北大的出现,好像一座灯塔,使全国的人们看见了光明,认识了前途,看清了道路,获得了希望。全国风起云涌,互相呼应,这就是震撼全社会、移风易俗的新文化运动。它不仅范围广大,而且发展迅猛,一两年之间就达到了高潮,那就是1919年的五四运动。”

从这段话中,我们更能看到蔡元培先生领导下的北京大学,对当时的中国社会和中华民族之发展,相对于其他大学所具有的不可取代的特殊意义。而究其原因,当然有像严复和蔡元培这样的办学者的突出贡献,以及像梁启超、鲁迅、胡适、陈独秀、李大钊、傅斯年、罗家伦、熊十力、冯友兰、梁漱溟等师生校友的共同努力。但是我们不应该忽略,在这些具体鲜活的人物背后的,那种将他们紧紧凝聚在一起的超越精神,才是最终将北京大学提升到这种对一个国家、一个民族命运,产生如此深远巨大影响的核心因素。这种精神,就是我们今天所说的北大精神,或五四精神。

经过我们上文的回顾,可以十分肯定的说,北大精神是由戊戌变法肇始,在五四运动中形成的。而戊戌变法和五四运动,恰是近代中国清末和民初两次启蒙思潮的产物。也就是说,北京大学和北大精神,是中国近现代启蒙思潮和启蒙运动的所结出的丰硕果实。

蔡元培

因此,北大精神或五四精神的实质,是中国近代启蒙精神的集中体现。在中国清末民主由洋务运动的器物变革,维新变法的社会变革,五四运动的文化变革中,逐步完善形成。尤其是在五四运动中,唤醒了中华民族的伟大觉醒。正如孙中山先生所说:“自北京大学学生发生五四运动以来,一般爱国青年,无不以革新思想为将来革新事业之预备。于是蓬蓬勃勃,发抒言论。国内各界舆论,一致同倡。各种新出版物,为热心青年所举办者,纷纷应时而出。扬葩吐艳,各极其致,社会遂蒙绝大之影响。虽以顽劣之伪政府,犹且不敢撄其锋。此种新文化运动,在我国今日,诚思想界空前之大变动。推原其始,不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡,遂至舆论放大异彩,学潮弥漫全国,人皆激发天良,誓死为爱国之运动;倘能继长增高,其将来收效之伟大且久远者,可无疑也。”

历史的发展证明,正是在五四精神的感召下,觉醒之后的中华民族,重新开始崛起于世界民族之林。而在之后的近百年时代里的每一个重大历史事件中,五四精神都发挥着推动社会文明进步的巨大作用。

3、北大精神的发扬

通过我们一番追根溯源,我们现在可以明确的说,北大精神是在戊戌变法和五四运动中,不断形成的近代中国启蒙思想的结晶,是北京大学的内在灵魂。什么时候,北大的精神在,北大就会像中华民族的一座灯塔一样,在思想文化上,为中华民族在向现代化迈进的行程中指明方向。就像鲁迅先生所说的,北大是常为新的,改进的运动的先锋,要使中国向着好的,往上的道路走。

好,现在我们经过一番梳理,已经对北大精神的起源和内涵,有了一定的认识和理解。那么我们现在再来说一说,北大精神是怎么被继承和发扬的。在此我要提到一个著名的北大人,他就是北大校徽的设计者,我想,大家已经知道我要说的是谁了。对,是鲁迅先生。北京大学自成立以来,人才辈出,但我为什么要把他作为继承和发扬北大精神的代表呢?除了他是新文化运动的主将,对中国近代的思想文化变革,做出过巨大的贡献之外,他具有两个特殊之处。一、他没有北大的毕业文凭;二,他在北大没有获得过教授的职称。

鲁迅的经历和严复有些相似,他最初读的是海军和矿物,后来到日本留学,学习医学和文学。如果说他在国内进洋学堂,是迫于无奈而走投无路的选择,那么远渡重洋学习医学以及后来弃医从文,则是自发和自觉地选择。鲁迅先生远赴重洋去留学,他的目的,不是像今天的很多人一样选择出国深造,是为了获得一个高学历,好文凭,成为海归,或者干脆毕业之后,就直接留在别的国家,甚至加入外国国籍。鲁迅先生留学的目的很明确,是为了学习当时比较先进的西医知识,他后来在回忆当时的情形时说:“我的梦很美满,预备卒业回来,救治像我父亲似的被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,一面又促进了国人对于维新的信仰。”他此时已经将自己对未来职业的选择,与救国救民联系在一起。他对一位同学说道:“做医生不是为了赚钱,而是为劳动同胞治病出力,清政府以民脂民膏给我们出国留学,我们应报答劳苦大众。”

同学们,我想在座的每一位,在这里读书,都不仅仅为了取得一张中学文凭而已。而是想以后要考大学,甚至要考名牌大学。每个学生家长,送子女读书,都是希望儿女们未来能有一个光明的前途,幸福的人生。我们在上大学前,都会填报志愿,选择以后要学习的专业。这对我们日后的职业生涯和人生方向,是至关重要的。就像俗话说的,男怕入错行,女怕嫁错郎。在现代社会,其实不管男女,对未来职业的选择都是非常重要的。我在这里并不是要大家现在就提前做出选择,而是要你们在青少年时代就立下心志,明确自己的人生方向和目标。

好,我继续讲鲁迅先生。看他在立志学医之后,又是如何走上弃医从文的道路的。在我上学时候,语文课本上有一篇文章叫《藤野先生》,不知道你们现在的课文里还有没有,有谁读过。但是通过幻灯片事件,他深刻的认识到,对于当时国难当头,积贫积弱的中国来说,最需要的是改变国民的精神。“因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。”之后,鲁迅先生走上了一条弃医从文的道路。

在那个时代,作出这个决定是非常另类的,他的弟弟周作人曾回忆:“其时留学界的空气是偏重实用,什九学法政,其次是理士,对于文学都很轻视。”但是为了他所热爱的祖国和人民,他毅然决然的走上了这条充满孤独和寂寞的道路,并一直到人生的最后一刻。鲁迅先生搞文艺运动,是抱着以文艺来改变国民精神的远大理想的。是对维新变法时期,开民智和新民德启蒙思想的继承和实践。1908年,他与几个志同道合的朋友,计划要创立一份文学杂志,起名为《新生》。但是他们当时的想法,是过于超前了。根本得不到大多数人的理解和支持,于是这个美好的梦,很快破灭了。这件事让他清楚的看到,启蒙民众在当时是一件极其困难的事情。但是鲁迅先生,并没有就此放弃他的理想。

鲁迅

在先生的小说集《呐喊》有一篇自序,不知道大家有没有读过。爱国的热情,崇高的理想,一夕成为泡影。让鲁迅对当时中国的未来充满悲观,他在绍兴会馆里度过了一段漫长和孤独的岁月,陪伴他的是院子中传闻吊死过一个女人的高大槐树,以抄古碑上的文字,来打发寂寞的时光。但是,虽然他表面上意志消沉,但内心中理想的火焰,却并没有完全熄灭。当1917年,蔡元培改革北京大学,陈独秀创办《新青年》和胡适倡导文学革命和思想革命。鲁迅在钱玄同的邀请下,发出了在心中埋藏已久的呐喊之声。创作了中国现代第一篇白话小说《狂人日记》,从此一发不可收。又创作了大量的小说、散文和杂文。他的文章感染了当时千千万万追求进步的青年,进而唤醒整个沉睡的中华民族开始觉醒。

鲁迅先生是新文化运动主将,他的一生真正的坚守和践行了北大精神。他不是北大的毕业生,没有很高的学历和文凭,在北大的教师中,没有教授的职称和博导的头衔。但他对北大精神的继承和发扬,超过任何一个北大师生和校友。是当之无愧的中华民族之魂。或许我们在座的各位同学,以后不会考上北大清华,不会出国深造。但是,这并不妨碍你们,成为北大精神和五四精神的继承者和发扬者。为了民族的复兴,为了社会的进步,努力学习科学文化知识,建设自由、民主、富强的中国。或许,不是每个人都会成为伟人,但却可以参与伟大的事业。

4、北大精神与民族复兴

我们讲到鲁迅和严复,会发现他们在求学之路上,很相似的一点,就是他们都是先在洋学堂读书,后来又到外国留学。开始学习的是自然科学,后来都在思想文化领域取得巨大的成就。这是否意味着,我们向他们学习继承和发扬北大精神,就要在大学时学习理科,然后又要出国留学呢?在我们当今的教育中,有一句话,我想大家都十分熟悉,学好数理化,走遍天下都不怕。这说明理工科的学生,在社会上是很吃香的。而大家也知道,曾到外国留学,尤其是在欧美那些发达国家的著名大学留过学的学生,回国之后的受重视程度,是远远高于国内大学毕业生的。因此,我们的很多家长,都不惜付出比国内读书高出几倍的学费,送子女到外国深造。但是在一百年的中国,情况却完全相反,那时中国的正统教育,几乎都是以文科为主的。考试的内容很单一,就是按照八股的方式写作文。而只有在洋学堂,才会学到数学物理化学生物等自然科学知识。如同鲁迅先生所说的;“所谓学洋务,社会上便以为是一种走投无路的人,只得将灵魂卖给鬼子,要加倍的奚落而排斥的。”他和严复当年选择读洋学堂的一个直接原因,是因为家道中落,经济困难,只能选择不花学费的学校。在当时的人们看来,并非是求学的光明大道,而是旁门左道。

他们虽然努力的学习自己的专业,并且取得了优异的成绩,但是他们一生的最大成就,并不是在所学的自然科学方面,也不是在翻译的作品上,尽管他们都是近代中国第一流的翻译家。但最主要的,还是他们独树一帜,与众不同的救国思想。而他们的救国思想来源于何处,答案很明显,就是读书两个字。但不是一般的读书,而是有目的,有方向的阅读。这种在课上学习之余,本专业之外,广泛而深入的阅读,使他们获得了当时先进的文化思潮,是他们先由一个被启蒙者,后来又成为启蒙者的关键。他们首先是在青少年时代,就确立了以后的人生目标,才会不惜花费大量的时间和精力,克服各种困难,忍受长期孤独,最终成为北大精神的缔造者和发扬者,为寻求救国真理的千万同胞,指出民族发展的文化方向。用一句话来规括他们两代人的读书志向,就是为中华民族之崛起而读书。而我们今天要继承和发扬北大精神,在二十一世纪实现中华民族百年的救国梦,应该为什么而读书呢?

胡适

回顾历史,五四运动时,除了有像鲁迅、胡适、蔡元培、陈独秀这样的先驱者在前方指引方向,更有千千万万的进步青年积极的参与其中,爱国工商业者的大力支持。北大精神是中华民族的北大精神,五四精神是中国人民的五四精神。今时今日的中国,无论在经济、科技、军事、外交等方面的实力,都已经位居世界前列,国际地位空前提高。但是我们应该看到,在物质科技文明飞速发展,令国人兴奋不已的同时,精神道德文明的滑坡也是叫人触目惊心。中华民族的伟大复兴,百年中国梦的实现,离不开精神文化的复兴和对社会核心价值体系的建构。而这恰好需要我们继承和发扬北大精神、五四精神。

今天的中国,面临着民族复兴的历史重任。比以往的任何时候,都需要五四精神来推动百年中国梦的实现。而现在的问题是,我们究竟该如何继承和发扬,坚守和践行北大精神,五四精神。难道,我们只是每天将“爱国、进步、民主、科学”这几个词挂在嘴边上,或者到北大校园中参观“一塔湖图”,在北大教室里上上课,图书馆里看看书么。如果是这样话,我们说坚守和践行北大精神,不过是自欺欺人的空话罢了。

而我们要真正的继承和发扬北大精神,就要像五四时代的前辈一样,树立远大的人生理想和目标,秉承思想开放、兼容并包的学习精神,以勤奋、严谨、求实、创新态度,不断的学习先进的文化知识,培养高尚的道德品质。而要将这样的想法实践或落到实处,唯一现实的途径,就是要读书。不但要多读书,而且要读好书。因为无论是严复、梁启超,还是鲁迅、蔡元培,都是在读书中,不断的积累知识,完善品格的。当然,他们都不是无目的,盲目的读书。而是在国家民族危亡的时代里,为了寻求救国真理,为了民族的崛起而读书。