新疆记忆:莫合烟,一种新疆人内心深处忘不了的味道

最近几年,艾尔肯已经不大抽烟了,可他还种着不大不小的一块烟田。干惯了,习惯了。不种这个,心里就会觉得少了些啥,总是没着没落的。

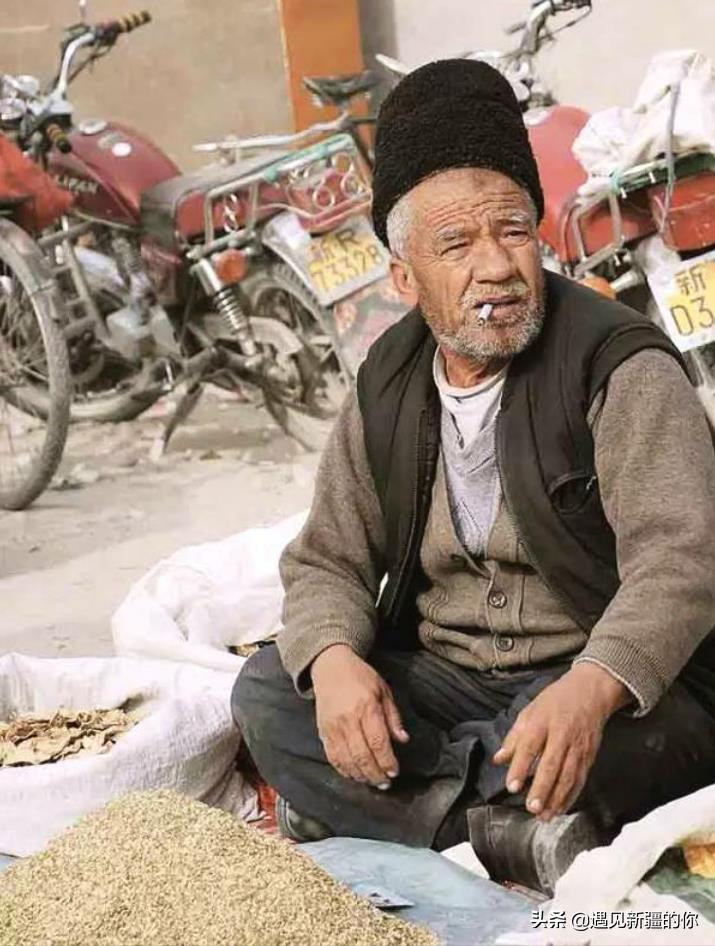

每年的产量也不多,也就四五蛇皮袋子的收成。入冬后到巴扎上找个地方一蹲,刚好能卖到开春。不干这个,这一冬天还真不知道该咋过。也不是完全为了那这几个钱,就是喜欢有了这东西就会有人围过来,不管认识不认识的,也不管买不买的都会过来,跟他扯白上一阵儿。他们往往就会说,这东西嘛,现在可是不多见了,你老汉是个有心人。这样,他听了心里就会舒坦些,人家称过付钱后,还会再抓一把白送给人家。

“莫合烟”,那是汉族兄弟的称呼,维吾尔族同胞还是管它叫“塔玛卡”。汉族人为啥称它是莫合烟呢?说起来也很幽默:莫,就是无、没有;合,就是“盒子”;合起来就是“没有装盒、没有成形的散烟”。

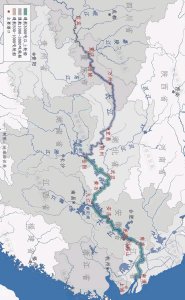

据说,这东西还是从苏联传过来的,是当年的华侨带回的烟种子和栽培技术,一开始在伊犁等地种植,后来又传到了他们这里。说起来年头也久了,该有七八十年了。

早些年,莫合烟行情还不错,人们都还抽不起卷烟,就用莫合烟来过瘾。村里也种植了大量烟叶,加工好的莫合烟往往就在路边成麻袋地买,一麻袋也不过几十块钱。村边的树上都钉满了钉子,那是用于晾晒烟叶子的。

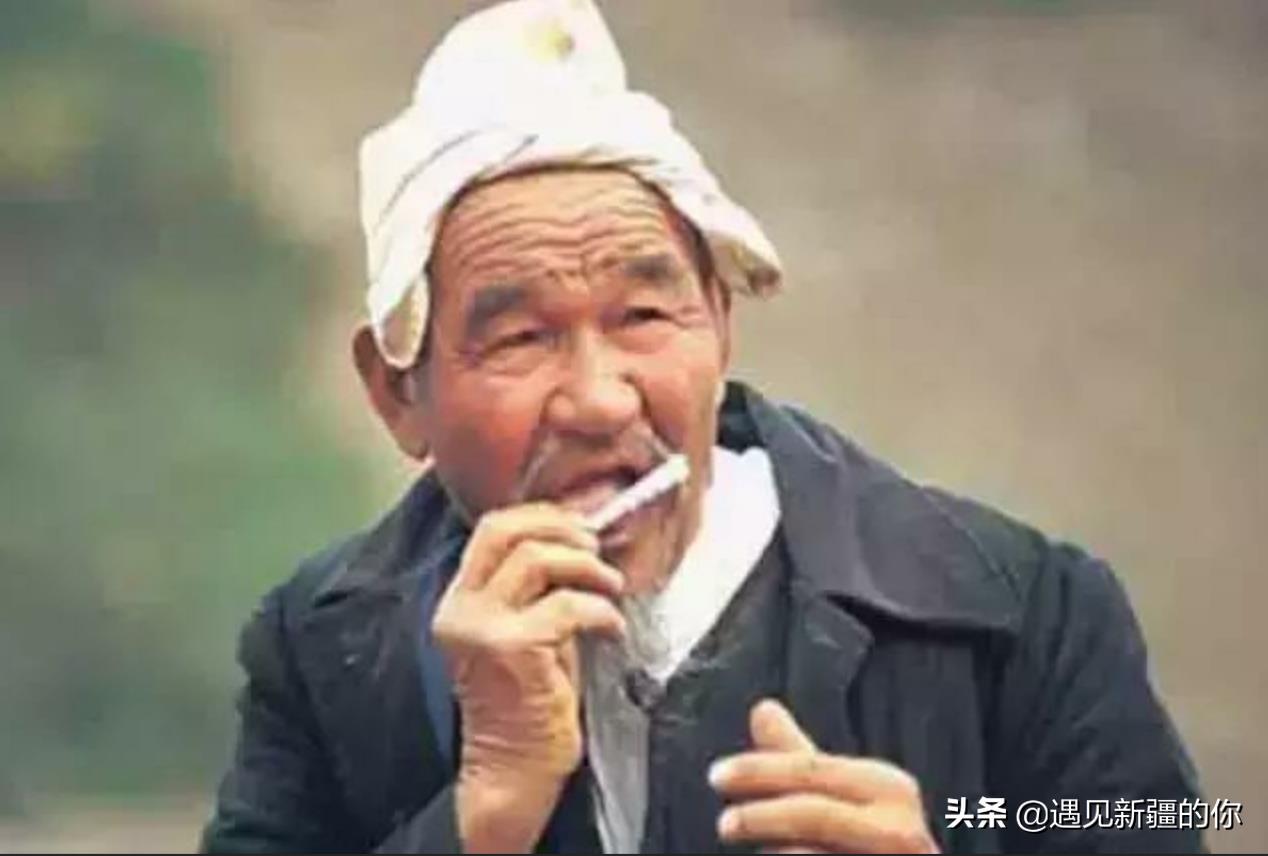

抽这种烟,也不同于内地的旱烟和水烟,没有烟袋锅子,讲究的人吸的时候用有光纸来圈,不讲究的就干脆用报纸来卷烟。卷烟也有卷烟的技巧,老乡们还编了个顺口溜:“报纸二寸,捏上一撮,双手紧卷,指头要捻,唾沫来沾,叼在嘴上,火柴去点,吞云吐雾”,很形象哩!

莫合烟种起来不难,管理也简单,种子一下地,无非薅薅草,灌灌水,该收的时候拔回来了事。麻烦就在加工上。人抽的东西,做起来当然得精细。烟草收获晾干后,要把叶、茎、秆分开,进行分别加工。炒烟时,艾尔肯往往在锅里放上少许清油,这样炒出的烟成色金黄,还有一股特别的香味。有时候他还会还放些仁丹末,使烟味幽香清凉。他还会根据顾客烟瘾大小,把秆、茎、叶的比例当场调配。烟瘾大的多放一些烟茎,烟瘾小的则少放些,做到因人而异。

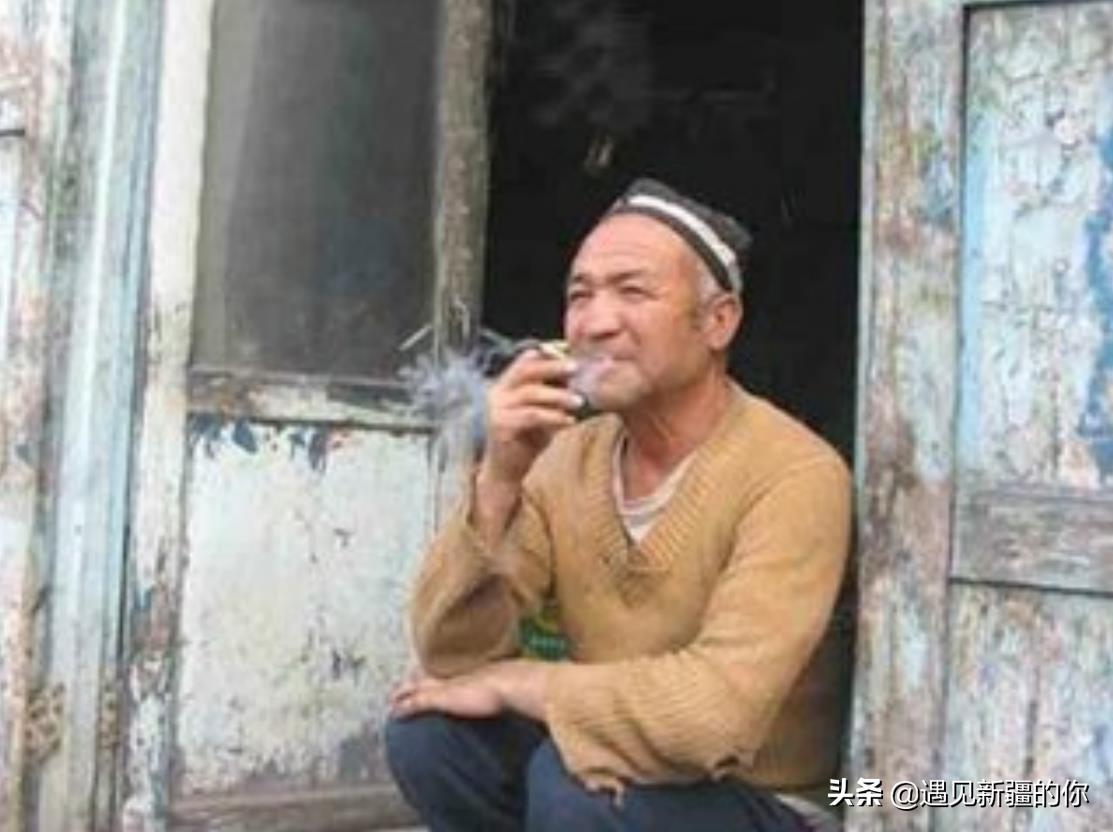

“来来来,新新的叶子卷一个嘛!不好抽不要钱……”见到那些“烟民”,艾尔肯总会主动打招呼。而那些老顾客也都知道烟摊规矩,可以随意试抽。他们听到艾尔肯的招呼声,往往会停下匆匆脚步,不由自主地来到跟前“试抽”。都是卷烟的老手了,取出一片裁好的报纸,慢条斯理间就卷出出一支烟。

然后点燃深吸一口,眼睛微眯享受一番。抽完一支往往会称上半斤一斤,钱多钱少也不太计较,人家给了那么多也就一盒纸烟的价钱。也有拿了烟之后又说,忘带钱了,或者手头的钱不够。艾尔肯往往会说,啥时候有就啥时候给吧!

艾尔肯的莫合烟,因水土、气候、种植和独特的加工工艺,味道就是特别。颗颗如小米粒,色金黄,吸到嘴里会觉得馨香纯正,不吸的人闻闻也会觉得舒坦。有时他还绘声绘色地比较卷烟与莫合烟的差别,指着卷烟说:哎这个烟嘛,下去,就到这个地方!手势比划在喉咙处。再指着莫合烟说:哎莫合烟嘛,是在这个地方!又指了指小肚子。

这时,也有经不起他“诱惑”的年轻人,也蹲下去抽他的莫合烟。可刚抽时卷烟手艺不好,不成型,还漏气,不小心还散了开。艾尔肯就把卷烟的要领教给他们:顺手撕下条报纸一折,洒上撮烟末,嘴边舌尖一抹一贴,前端一拧,吸口处一捏一折便成,未及两三秒钟,一支卷烟就制成了。

莫合烟与通常的烤烟丝不一样,不光是叶,还有茎、杆碎粒在内,碎如芝麻大小,黄的绿的白的掺和在一起的,叫烟粒更确切些。黄绿的叶末多,则劲道大,呛人;黄白的茎杆碎粒多,则劲头小,中正平和些。

艾尔肯说,新鲜的莫合烟抓一把在掌里,先别急着抽,鼻子凑上去嗅嗅,先是有如新锯下来的锯末那般的木香。再闻闻,就能嗅出草原林木田野里,那种清悠而飞扬的天真质朴气啦。